내가 이해하는 인문학 1

페이지 정보

본문

한때, 인문학 열풍이 불었습니다. 인문학에 관심이 있어 글을 써보려고 한 적이 있었지요. 개인적인 일로 미적거리는데 유행이 지나갔습니다. 유행을 따라가지는 못하는 성격이라 그러려니 하고 있었는데, 다모앙으로 이주하게 되었습니다. 준비했던 걸 여기 적으면 되겠구나 싶었습니다. 부족한 글이라 그저 이렇게 생각하는 사람도 있구나하고, 너그러운 마음으로 넘어가 주셨으면 합니다.

인문학이란?

인문학은 '인간에 관한 학문'입니다. 맞는 말이지만 직관적으로 확 다가오는 건 없습니다. 학문으로는 문학, 역사, 철학을 가리키는데, 줄여서 '문사철'이라고 합니다. 원래는 문사철뿐만 아니라 수학과 과학까지 아우르는 학문입니다. 여기에 동의하지만, 역량이 부족하여 '문사철'만 얘기해 보겠습니다.

먼저 문학입니다. 문학의 근간이라 할 수 있는 이야기와 시에 관해서만 얘기하겠습니다.

문학: '이야기'에 관해서

문학은 왜 필요할까요?, 문학이 실생활에 어떤 도움을 줄까요? 저는 이렇게 말하고 싶습니다. "슬프다는 말은 슬프지 않기 때문"이라고.

슬프다는 말은 슬프지 않다

'슬프다'는 단어를 반복한다고 해서 '슬픔'이 느껴지지 않습니다. 단어의 뜻이 '슬픔'인 건 맞지만, 이 단어가 '감정'을 전달해 주지는 못합니다. '슬픔'은 슬프다는 '단어'가 아니라 슬픈 '이야기'를 들을 때 느껴집니다. '슬픈 이야기'는 '슬프다'는 단어 한 번 사용하지 않아도 '슬픔'을 전달할 수 있지요.

슬프다는 단어는 '이름'이지 '감정'이 아닙니다. 짜장면이 있고 그 앞에 짜장면이라는 이름표가 있다고 상상하면 이해하기 쉽습니다. 짜장면이 음식이고 이걸 먹어야 배가 부릅니다. 짜장면이라는 이름표는 이 음식의 '이름'이 짜장면이니까 나중에 이 음식을 먹고 싶으면 '짜장면'을 달라고 하면 된다고 알려주는 역할을 합니다. 짜장면이라는 음식과 짜장면이라는 이름을 구분해야 합니다.

음식과 음식이름은 다르다

실생활에서 얘기할 때, 짜장면이라는 음식을 가지고 다니면서 애기하진 못하겠죠. 짜장면이란 '이름'만 가지고 얘기합니다. 짜장면 뿐만 아니라 다른 것도 모두 이름만 가지고 얘기합니다. 짜장면처럼 눈에 보이는 건 이름과 실체를 잘 구분할 수 있습니다. 문제는, 감정같이 보이지 않는 걸 얘기할 때 생깁니다.

슬프다는 단어는 '이름'이지 슬픔이라는 '감정'이 아닙니다. 보이지 않는 걸 얘기할 때, 이름과 실체를 혼동할 수 있습니다. 앞서 예들 든 것처럼, 어떤 단어를 적어놓고 그 단어를 통해서 감정을 느낄 것이라고 착각할 수 있다는 말입니다. '슬픔' 뿐만 아니라 다른 단어도 마찬가지입니다. 이름을 적어놓고 감정을 느낄 거라고 생각할 수 있습니다. 예를 들면, '설레다'는 단어가 있습니다. '설레다'는 단어를 적어놓고 마음이 설렐거라고 생각할 수 있다는 거죠.

청춘(靑春)! 이는 듣기만 하여도 가슴이 설레는 말이다. 청춘! 너의 두 손을 가슴에 대고, 물방아 같은 심장의 고동(鼓動)을 들어 보라. 청춘의 피는 끓는다. 끓는 피에 뛰노는 심장은 거선(巨船)의 기관(汽罐)과 같이 힘있다. 이것이다. 인류의 역사를 꾸며 내려온 동력은 바로 이것이다. 이성은 투명하되 얼음과 같으며, 지혜는 날카로우나 갑 속에 든 칼이다. 청춘의 끓는 피가 아니더면, 인간이 얼마나 쓸쓸하랴? 얼음에 싸인 만물은 얼음이 있을 뿐이다. - 민태원, '청춘예찬' 중에서

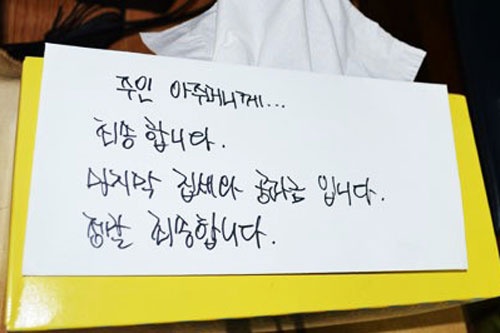

반면, 슬프다는 말 한 번 쓰지 않고 슬프게 하는 글도 있습니다.

어머니 박모(당시 60세)씨는 큰딸(35세), 작은딸(32세)과 함께 살고 있었다. 큰딸은 당뇨와 고혈압을 앓고 있었지만 병원비가 없어 치료를 제대로 받지 못했고, 작은딸은 아르바이트를 하며 간간이 돈을 벌었지만 생활비와 병원비로 빚이 쌓이면서 신용불량자가 됐다.

그는 “아버지가 지병으로 돌아가신 후부터 어머니가 세 가족의 생계를 책임지고 있었지만 극단적 선택 한 달 전 빙판길에 넘어져 팔이 부러진 이후 일을 하지 못하게 되면서 절망감이 더 커졌을 것”이라고 추정했다. 석 전 계장은 “수사할수록 ‘어떻게든 악착같이 세 식구가 버텨왔구나’라는 걸 느낄 수 있었다”고 했다. 세 모녀는 끼니를 라면으로 때울 때가 많을 정도로 쪼들렸지만 공과금이나 월세는 이전까지 단 한 번도 밀린 적이 없었다.

그렇게 10년 넘게 자신들의 힘으로 삶의 무게를 버텨 온 세 모녀는 기초생활보장제도로 도움을 받을 수 있다는 사실도 몰랐던 것으로 파악됐다. 석 전 계장은 “복지혜택을 정확하게 알지 못했고 이웃이나 지인에게도 어려운 사정을 알리지 않고 혼자서 끙끙 앓다가 결국 모든 것을 포기한 것”이라고 설명했다. - 송파구 세 모녀 자살사건

슬프다는 단어가 슬픈 게 아니라 슬픈 이야기가 슬픕니다. 슬픈 이야기를 들으면, 현실에서 경험한 슬픔이 느껴집니다. 감정이 마음에서 재현되는 거죠. 따라서, '슬프다'는 '단어' 적어놓고, '슬픔을 느끼라' 하지 말아야 합니다.

음식을 먹어야 배부르다

배 부르면 배고플 때완 행동이 달라집니다. 허겁지겁 음식을 찾지 않게되죠. 생각도 달라집니다. 조급해서 매정했던 마음에 여유가 생깁니다. 감정을 경험하면 비슷한 일이 일어납니다. 감정이 채워지면 생각과 행동이 달라집니다.

가까운 분이 돌아가시면, 삶이 허무하다는 말이 체감되고, 자신을 돌아보게 되지 않던가요? 응원하던 팀이 우승하면 기분이 좋아지고, 실수한 선수에게도 관대해지지 않던가요? 대하기 어려웠던 상사에게 칭찬을 들으면, 마음이 붕 뜨지 않던가요?

양치질 안하는 아이가 양치질 잘하게 되려면, 이가 아파서 치과치료 받는 경험을 하는 게 가장 빠를겁니다. 여기엔 고통이 포함되었지만, 불쾌한 감정 때문에 양치질하게 했다고도 얘기할 수 있을겁니다. 사람들이 게임에 돈, 시간, 에너지를 쏟아붇는 이유는 재미라는 감정을 경험했기 때문일 겁니다.

감정을 경험하는 건, 음식을 먹는 것과 비슷합니다. 단어만 말하는 건, 음식은 주지 않고 음식이름만 주는 것과 같습니다. 현실에서는 짜장면 이름만 말하고 배부르길 기대하진 않겠죠. 하지만, 말에서는 이런 일이 일어날 수 있습니다.

기쁘다, 설레다, 즐겁다, 섭섭하다, 안타깝다, 슬프다 등. 이름만 잔뜩 말하고, 실제 그 감정이 전달되었을 거라 착각할 수 있다는 거죠.

감정 전달하는게 이야기다

이쯤에서 갑자기 두려워지는 건, 앙님들 중에서 "내가 예전에 직장 생활할 때는..."을 자신 있게 하는 분이 계실까봐입니다. '나 때' 속에 어떤 요소가 들어있는지 살펴봐야 합니다.

이야기에서 핵심은, 들었을 때 '감정을 건드릴 수 있느냐'에 있습니다. 경험, 소문, 생각, 짧은 글 등 어떤 것도 맥락에 따라 이야기가 될 수 있습니다. 평소에 어떤 이야기가 어떤 감정을 불러일으키는지 주의해서 살펴볼 필요가 있습니다. '나 때' 안에 '이름'만 잔뜩 들어있는지, '감정'을 건드릴만한 부분이 있는지, 있다면 어떤 감정을 느끼게 할 지 점검해야 합니다.

단어만 오가는 얘기, 지루합니다. 조금이라도 감정이 느껴져야 재미가 생기겠죠. 이야기를 너무 많이하면, 장황해질 수 있지만 소금처럼 적절하게 활용하면, 대화에 생기가 돌 수 있습니다.

삶으로 이야기하자

문학은 왜 필요할까요?, 문학이 실생활에 어떤 도움을 줄까요? 문학을 이해하면, 삶에서 '단어'가 아니라 '이야기'를 활용해야 한다는 걸 알게 될 겁니다. 실생활에서도 '감정'을 전달하는 게 중요하다는 걸 깨닫게 된다는 거죠.

기념일을 잘 준비해서 '뜻밖의 즐거움'이라는 감정을 전해줄 수 있습니다. 사려깊은 행동을 해서 '배려받음'이라는 감정을 느끼게 해 줄 수 있습니다. 바쁘더라도, 외로워하는 사람과 함께해서 '소중하게 여겨짐'을 전해줄 수도 있겠죠.

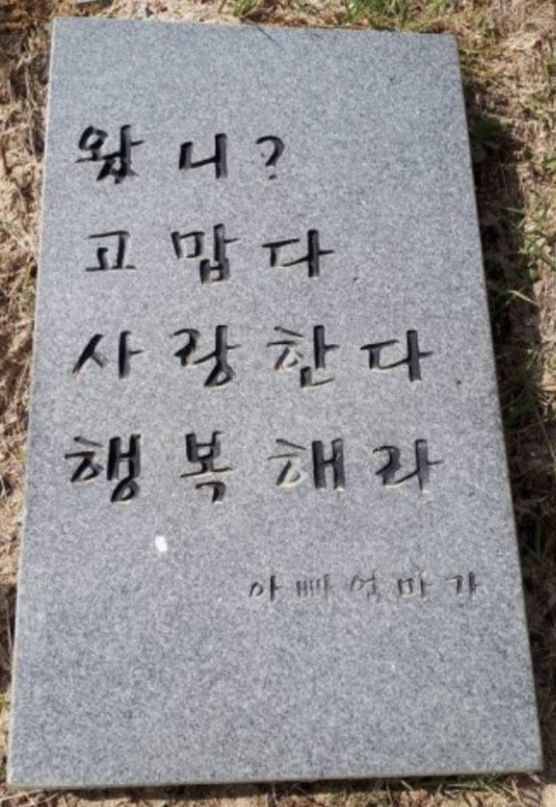

삶으로 이야기를 쓰는 게 직업인 사람들이 있습니다. 정치인들이죠. 선거기간 중 인사 몇 번 하는 게 이야기가 아닙니다. 긴 기간 선택와 결단, 좌절과 극복, 감동과 기쁨을 보여주어야 이야기입니다. 이름만 들어도 가슴이 끓어오르는 이름들이 있습니다. 이름 안에 수많은 이야기가 녹아들면 그렇게 됩니다. 그 이름만 들어도 각자의 가슴에 다양한 감정을 일으키게 됩니다. 수많은 이야기가 녹아든 이름, 우린 그걸 '전설이 된 이름'이라고 합니다.

'노무현'이란 이름이 그렇지요. '노무현' 뿐만 아니라 민주진영의 지도자들이 대부분 전설이 되었습니다. '김대중', '문재인', 그리고 이번 총선을 통해 '이재명'도 전설의 반열에 들었다고 생각합니다. '조국'과 '추미애'도 후보가 되었구요.

정치인이 아니더라도 우린 이야기를 쓸 수 있습니다. 가족에게, 친구에게, 동료에게, 여기 다모앙에도 이야기를 쓸 수 있을 겁니다.

삶으로 이야기를 쓰게 하는 것, 저는 이것이 문학의 필요성이고 문학이 주는 도움이라고 생각합니다.

시에 관해서는 다음에 적어야겠네요.

담배가게삼촌님의 댓글

되새겨 보기 위해 스크랩합니당! (삭제된 이모지)