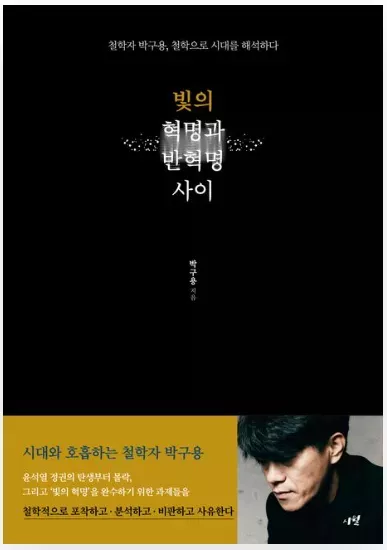

[감상문] 빛의 혁명과 반혁명 사이 - 박구용

페이지 정보

벗님

벗님

본문

두툼한 책 한 권을 첫 페이지부터 마지막 페이지까지 정독하듯 읽어도,

머릿속에 남는 것은 손가락을 접어볼 정도로 그렇게 많지 않네요.

글을 읽는 이를 고려하여 되도록 쉽게 이해할 수 있도록 집필을 하셨을텐데도,

역시 이해와 소화는 글을 읽은 독자의 몫이기에,

미약하나마 아는 만큼 이해가 되고, 삼킬 수 있을 만큼 소화가 되는 것일 테지요.

책 한 권을 집어 삼킨다고 해서 그 안에 담긴 것이 모두 내 것이 되지 않음을 알기에,

이해가 부족했던 부분과 새롭게 알게 된 사실들을 이리 저리 엮으며

머릿속을 다시 한 번 정리해봅니다.

철학과 관련된 책들은 쉬운 듯 하지만, 절대 쉽지 않습니다.

읽으며 고개를 끄덕이고 있는 그 당시에는 '아, 맞아, 그렇지..' 하며 이해한 듯 하지만,

정말 이해가 된 것인지는 알 수 없습니다.

그저 '저런 사유도 있구나'하고 들여다볼 뿐이니까요.

단순하게 구경만 하는 게 아니라, 문을 열고 들어가 그 현장에 서기 전까지는

'남의 이야기'일 뿐입니다. 안전휀스 뒤에서 공연을 감상하고 있는 거죠.

이렇게 구경꾼이 되는 걸 조금이라도 줄이기 위해 '가정'을 해보곤 합니다.

'나는 저 상황에 어떻게 했을까? 나는 앞으로 나아갔을까, 주춤했을까, 고개를 돌렸을까?'

잠시만 생각해봐도 부끄러워집니다.

저울질을 하죠.

'만약 내가 이렇게 한다면, 저건 어려워지고, 저건 포기해야 하고, 저건 또..'

선명하게 하나를 붙잡기 위해서 수 없이 많이 잡고 있던 것들을 놓아야 하는데,

이게 쉽진 않습니다. 주저하죠, 주저하고 또 주저합니다.

'내가 실수하는 게 아닐까, 정말 내가 생각하는 그 길을 걸어야 하는가?'

어떤 상황에 대해 자신의 입장을 표명한다.

타인의 목소리를 대신 하는 것이 아니고,

타인의 주장을 의미없이 반복하는 게 아니고,

나의 입장, 내 목소리로 내 생각을 말한다.

이러기 위해서는 나의 철학의 밑바탕이 필요합니다.

내 머릿속을 환하게 비출 밝은 생각이 필요합니다.

조금이나마 불을 밝히고 싶어서 이렇게 철학 책을 읽게 되는 것인가 봅니다.

주저함을 조금은 덜어내도록, 조금이나마 덜 부끄러운 삶을 살아갈 수 있도록.

빛의 혁명과 반혁명 사이 - 박구용

끝.