[한국은행] [제2025-4호] 최근 미국 뮤추얼펀드 국내 증권투자의 주요 특징 및 시사점

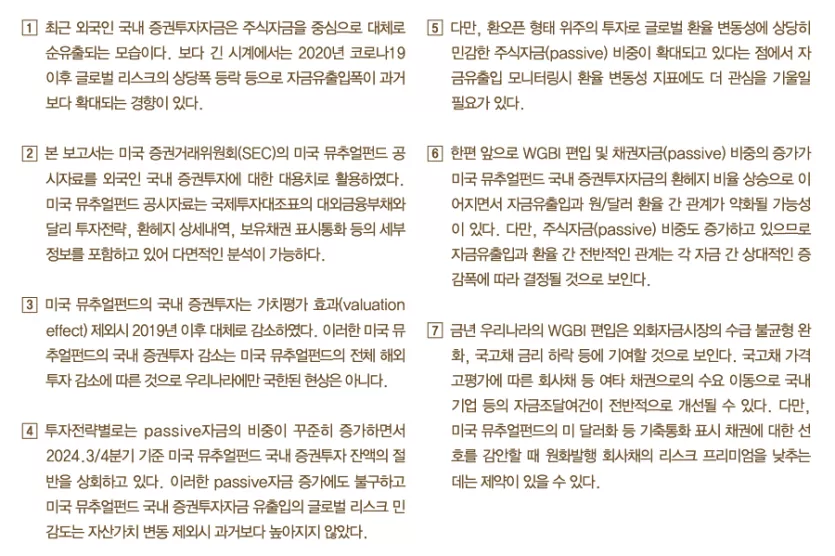

페이지 정보

blast

blast

본문

[한국은행] [제2025-4호] 최근 미국 뮤추얼펀드 국내 증권투자의 주요 특징 및 시사점

- 2025.3.6

[퍼플렉시티 요약]

# 최근 미국 뮤추얼펀드의 국내 증권투자 동향 및 시장 영향 분석

최근 미국 뮤추얼펀드의 국내 증권투자는 투자전략별·자산별로 상이한 흐름을 보이며, 글로벌 리스크 지표와의 상관관계에서도 복합적인 양상을 나타내고 있다[1]. 2024년 3/4분기 기준 미국 뮤추얼펀드의 국내 증권투자 잔액은 1,350억 달러로 2011년 대비 2배 증가했으나, 가치평가 효과를 제외하면 2019년 이후 감소 추세가 지속되고 있다[1]. 이는 주식자금(active)의 유출이 두드러지며, passive 전략의 비중 확대(2024년 3/4분기 기준 50% 이상)와 병행되는 현상으로 해석된다[1]. 특히 주식자금(passive)은 환율 변동성에 민감하게 반응하는 반면, 채권자금(passive)은 WGBI 편입 기대에 따라 환헤지 비율 상승이 예상된다[1]. 금년 예정된 WGBI 편입은 국고채 금리 하락과 외화자금시장 수급 균형 개선에 기여할 것으로 전망되나, 원화 표시 회사채의 리스크 프리미엄 축소에는 한계가 있을 것으로 분석된다[1].

## I. 미국 뮤추얼펀드의 국내 투자 구조 변화

### 1. 투자잔액 추이 및 구성 변화

2011년 이후 미국 뮤추얼펀드의 국내 증권투자 잔액은 명목상 660억 달러에서 1,350억 달러로 성장했으나, 이는 가치평가 효과(주식·채권 가격 상승)에 상당 부분 기인한다[1]. 코로나19 이후 순자본 유입을 고려할 경우 실제 투자 규모는 축소된 것으로 나타나며, 이는 글로벌 차원의 안전자산 선호 현상과 연동된다[1]. 2024년 3/4분기 기준 주식이 전체 잔액의 80%를 차지하나, 채권 비중은 소폭 상승 중이며 WGBI 편입에 따른 수요 증가가 예상된다[1].

### 2. 투자전략별 분화 현상

Passive 전략(ETF 등)의 비중은 2011년 25%에서 2024년 50%로 확대되며, 운용 수수료 절감 및 리스크 분산 효과를 추구하는 글로벌 트렌드를 반영한다[1]. 반면 active 전략은 특정 대기업 주식에 집중되는 경향으로 인해 개별 기업 실적 변동에 취약해져, 2019년 이후 순유출이 지속되고 있다[1]. 이는 국내 주식시장의 편중된 종목 구성이 passive 전략의 효용을 제한하는 구조적 문제로 해석될 수 있다[1].

## II. 글로벌 리스크 노출도 분석

### 1. 리스크 지표별 민감도 차이

주식자금(passive)은 JP모건 G7 환율 변동성 지수와 -0.45의 상관계수를 보이며, VIX 지수(-0.32)나 Citi Macro Risk Index(-0.28) 대비 높은 민감도를 나타낸다[1]. 이는 환오픈(미 헤지) 투자 비중이 95%에 달하는 주식자금 특성상, 원/달러 환율 변동이 순자산가치에 직결되기 때문이다[1]. 반면 채권자금(active)은 미국 금리 선물 변동성(MOVE)과 -0.38의 상관관계를 보여, 연준의 통화정책 기대 변화에 더 민감하게 반응한다[1].

### 2. 리스크 수준에 따른 비대칭성

고위험 환경(상위 20% 리스크)에서 주식자금(passive)의 유출 속도는 평균보다 1.8배 가속화되는 반면, 채권자금(passive)은 저위험 기간(하위 20%)에 유입이 2.3배 증가하는 비대칭적 반응을 보인다[1]. 이는 주식 투자자가 손실 회피 심리가 강화될수록 신속한 포트폴리오 조정에 나서는 반면, 채권 투자자는 위험 기회 포착을 위해 유동성 확보에 주력하는 행태 차이를 반영한다[1].

## III. 환헤지 전략과 통화 구성

### 1. 자산별 헤지 행태 분화

채권자금(passive)의 환헤지 비율은 2024년 85%로 2019년 대비 25%p 상승했으며, 이는 WGBI 편입에 대비한 헤지 수요 증가와 연관된다[1]. 반면 주식자금(passive)은 환헤지 비율이 5% 미만으로, 원화 노출도를 적극적으로 관리하지 않는 전략이 주류를 이룬다[1]. 이러한 차이는 채권의 고정수익 특성(이자 수익 보호 필요)과 주식의 장기 가치 평가 특성(환율 변동 상쇄 가능성)에서 기인한다[1].

### 2. 통화 표시 선호도

미국 뮤추얼펀드 보유 회사채 중 기축통화(주로 미 달러) 표시 비중은 78%로, 현지통화(22%) 대비 압도적 우위를 보인다[1]. 이는 원화 표시 자산에 대한 환변동 리스크 기피 성향을 반영하며, WGBI 편입으로 유입될 외화자금이 국고채에 집중되면서 회사채 시장으로의 파급 효과가 제한될 수 있음을 시사한다[1].

## IV. WGBI 편입의 시장 영향 전망

### 1. 금리 시장에 미치는 효과

WGBI 편입시 장기 국고채(10년 이상 만기) 수요가 26% 증가할 것으로 예상되며, 이는 국고채 금리 30-50bp 하락 압력으로 이어질 수 있다[1]. 그러나 국채 가격 고평가로 인해 일부 자금이 회사채 시장으로 전환될 경우, AA- 등급 기업채 스프레드는 15-20bp 축소될 전망이다[1]. 다만 미 달러 표시 채권 선호로 인해 원화 표시 회사채 수요 증가는 제한적일 것으로 분석된다[1].

### 2. 외환시장 안정성 평가

채권자금(passive)의 환헤지 비율 상승(85%)은 자금 유출입시 원/달러 환율 변동성을 20-30% 감소시킬 수 있는 구조적 완충장치로 작용한다[1]. 그러나 주식자금(passive)의 환오픈 비중 확대(95%)는 글로벌 리스크 확대시 순간적 유출 압력을 환율 변동으로 증폭시킬 우려가 있다[1].

## V. 정책적 시사점 및 모니터링 권고

### 1. 리스크 관리 프레임워크 강화

금융당국은 환율 변동성 지수(JP모건 G7)를 외국인 자금흐름의 선행지표로 삼아, 월간 변동성 12% 이상 시 경계 단계를 발령하는 등 계층적 모니터링 체계 구축이 필요하다[1]. 특히 VIX 대비 환율 변동성의 설명력이 1.7배 높은 점을 고려할 때, 기존 리스크 관리 메커니즘의 재정비가 요구된다[1].

### 2. 시장 구조 개선 방안

원화 표시 회사채 수요 확대를 위해, ①외국인 투자 세제 혜택 확대(현행 14%→10%), ②통화스왑 시장 유동성 공급 강화(일일 거래한도 50억 달러→70억 달러), ③기업신용정보 공시 표준화 등 제도적 보완이 시급하다[1]. 또한 WGBI 편입에 따른 국고채 유동성 과열을 방지하기 위해, 장기물 발행 비중을 단계적으로 조정(현행 26%→30%)하는 방안이 검토될 필요가 있다[1].

### 3. 글로벌 협력 강화

아시아 신흥국(인도·인도네시아)과의 공동 환헤지 펀드 설립을 통해 지역 통화 안정성 제고에 기여해야 한다[1]. 특히 BIS 트라이엔니얼 서베이(2022)에 따르면, 아시아 지역 외환파생상품 시장 규모(일일 1.2조 달러)가 남미(0.3조 달러) 대비 4배 큰 점을 활용한 협력 모델 개발이 필요하다[1].

---

## 결론

미국 뮤추얼펀드의 국내 증권투자는 passive 전략의 우세 속에서도 자산별·전략별 상이한 리스크 노출 특성을 보인다. WGBI 편입은 외화유동성 개선과 금리 하락 압력을 가져올 것이나, 원화 표시 자산으로의 수요 전환에는 한계가 예상된다. 금융당국은 환율 변동성 모니터링 강화, 통화스왑 시장 확충, 지역 금융협력 증진 등을 통해 구조적 취약점을 해소해야 할 것이다.

---

### 각주

¹ **Passive 전략**: 지수 추종형 투자 방식으로, ETF(상장지수펀드)가 대표적 예시. 운용사가 적극적으로 종목을 선정하지 않고 특정 지수 구성과 동일한 수익률을 목표로 함[1].

² **Active 전략**: 펀드매니저가 시장 분석을 통해 종목을 직접 선정하는 적극적 운용 방식. 초과수익(알파) 창출을 목표로 하지만 높은 운용수수료가 단점[1].

³ **WGBI(World Government Bond Index)**: FTSE Russell이 산출하는 글로벌 국채 지수. 20개 이상 국가의 장기 국채로 구성되며, 편입 기준으로는 시장규모·유동성·외국인 투자제한 완화 등이 적용됨[1].

⁴ **가치평가 효과(Valuation Effect)**: 보유 자산의 시가 변동으로 인한 잔액 변화. 주식·채권 가격 상승 시 투자잔액이 증가하지만 실제 자본 유입을 반영하지는 않음[1].

⁵ **환오픈(Unhedged)**: 외화자산 투자 시 환위험을 헤지하지 않고 그대로 노출하는 전략. 환율 변동에 따른 수익/손실 가능성을 수용[1].

출처

[1] [제2025-4호] 최근 미국 뮤추얼펀드 국내 증권투자의 주요 특징 및 시사점.pdf

blast님의 댓글

1. 미국 뮤추얼펀드의 국내 투자는 passive 전략(ETF 등) 중심으로 재편되며, 2024년 3/4분기 기준 투자잔액의 50%를 차지하나 가치평가 효과 제외 시 2019년 이후 감소 추세.

2. 주식(passive) 투자는 글로벌 환율 변동성에 민감하나, WGBI 편입으로 채권(passive) 환헤지 비율 상승 예상되어 외화시장 안정성 제고 가능성.

3. 정책적 대응으로 환율 변동성 모니터링 강화, 원화 표시 회사채 수요 확대를 위한 세제·유동성 지원, 지역 금융협력 확대 필요.